«Подведомственность как институт процессуального права нуждается в переосмыслении и в приведении в известную зависимость с институтом подсудности, поскольку их нынешнее правовое регулирование объективно не соответствует заложенной в них концептуальной идее», — такими словами заканчивалась моя выпускная квалификационная работа, которую я защищала в Петрозаводском государственном университете ровно год назад.

Тогда я и представить себе не могла, что спустя год на подобное несоответствие укажет председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, выступая на семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ, который проходил недавно в Москве. Так, В.М. Лебедевым в целях более четкого разграничения компетенции судов внутри судебной системы было предложено заменить в кодексах термин «подведомственность» на «подсудность».

Однако все по порядку.

О соотношении подсудности и подведомственности в процессуальном законодательстве

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Судебная защита является одной из форм защиты прав, существующей наряду с другими формами защиты, реализуемой административными и альтернативными органами, которые полномочны рассматривать и разрешать возникающие юридические вопросы и конфликты.

Подобное разнообразие форм защиты нарушенного или оспариваемого права порождает объективную необходимость в создании таких механизмов, которые позволяли бы четко разграничивать компетенцию каждого из органов. В судебной системе такими институтами являются подведомственность и подсудность.

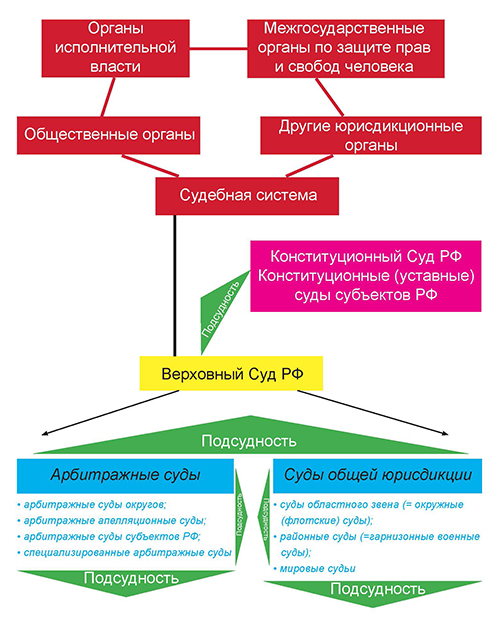

Процессуальное законодательство не дает определений терминам «подведомственность» и «подсудность», однако их дефиниции можно вывести из совокупности статей, регламентирующих данные институты. Так, из гл. 3 ГПК РФ и гл. 4 АПК РФ можно усмотреть, что термин «подведомственность» позволяет разграничить относимость юридического спора между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а «подсудность» — между судами внутри судов общей юрисдикции и внутри арбитражных судов.

Схематичное соотношение подсудности и подведомственности выглядит следующим образом:

Доктринальное понимание институтов подведомственности и подсудности

Однако такой подход законодателя противоречит той доктринальной концепции, которая была изначально заложена в эти институты. Так, по мнению Ю.К. Осипова, которому принадлежит один из главных научных трудов по данной теме, подведомственность — это «круг споров о праве, разрешение которых отнесено к ведению тех или иных органов государства, общественности либо органов смешанного характера». Таким образом, подведомственность является институтом, позволяющим разграничить компетенцию между судебной системой (как совокупностью судов), иными государственными органами и альтернативными органами, которые полномочны разрешать те или иные споры.

Под подсудностью же в науке понимается институт, регулирующий «относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы». Данное определение принадлежит профессору М.К. Треушникову. То есть подсудность — институт, адаптированный к судебной системе, как, например, институт подследственности, используемый для разграничения предметов ведения между органами предварительного следствия.

Так выглядит доктринальное понимание институтов подведомственности и подсудности в рамках гражданского судопроизводства:

Основные различия

Как можно видеть, действующее процессуальное законодательство нарушает соотношение между подведомственностью и подсудностью, которое было в них заложено наукой. Подведомственность из надсистемного уровня регулирования спустилась во внутрисистемный и стала разграничивать предметы ведения между подсистемами — судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Подобное положение дел раньше можно было оправдать хотя бы тем, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды относились к разным ведомствам — Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ. Однако сейчас, после упразднения ВАС РФ, использование термина «подведомственность» выглядит совсем непонятным.

Такой расклад, на мой взгляд, противоречит ч. 1 ст. 47 и п. 1 ст. 126 Конституции РФ. Так, в ч.1 ст. 47 Конституции РФ говорится, что каждый имеет право на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом. То есть термин «подсудность» употребляется в отношении судов как единой судебной системы. Из ст. 126 можно усмотреть, что этот термин применяется ко всем судам, для которых ВС РФ является высшим судебным органом (т.е. в том числе и к арбитражным судам).

Оба этих института различаются не только по содержательной части, но и по процессуальным последствиям, которые наступают для истца в случае их нарушения. Так, если судья при принятии иска обнаруживает, что заявителем не соблюдены правила подведомственности, то он отказывает в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ), что лишает истца возможности повторно обратиться с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Если же истцом нарушена подсудность, то судья возвращает исковое заявление заявителю, указывая суд, в который ему необходимо обратиться (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

В случае обнаружения неподсудности спора на стадии рассмотрения дела судья выносит определение о его передаче в другой надлежащий суд, который находится с ним в одной судебной подсистеме (подсистеме судов общей юрисдикции), и такой суд будет обязан принять дело к своему производству, поскольку споры о подсудности между судами запрещены (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 29 АПК РФ). Однако если обнаруживается нарушение правил подведомственности, то суд прекращает производство по делу (абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ). При этом нет закрепленной в законе гарантии того, что другой суд, которому спор подсуден, не откажет в принятии иска.

На мой взгляд, наиболее благоприятные процессуальные последствия для заявителя предусмотрены, если им нарушены правила подсудности, поскольку в таком случае истец пользуется большими гарантиями, чем в случае, когда не соблюдены правила подведомственности.

Пути реформирования

В науке предлагалось несколько путей реформирования институтов подведомственности и подсудности. Одним из них является предложение распространить действие института передачи дела надлежащему суду на случаи нарушения правил подведомственности. Предложение, безусловно, положительное, однако оно не решает главного — не устраняет противоречий между доктриной и законодательством относительно данных институтов.

Другая идея реформирования заключалась в том, чтобы распространить действие подсудности на распределение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а за подведомственностью оставить только разграничение полномочий между Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ и теми судами, в отношении которых ВС РФ является высшим судебным органом.

В своей выпускной квалификационной работе я рекомендовала вернуться к доктринальному пониманию институтов подведомственности и подсудности. А именно: подведомственность как межотраслевой институт вывести за пределы регулирования предметов ведения внутри судебной системы, поскольку в процессуальном праве есть специальный институт в виде подсудности. Внутри же судебной системы предлагалось оставить только институт подсудности.

Схематично это выглядит следующим образом:

В чем конкретно заключается предложение председателя ВС РФ В.М. Лебедева относительно замены подведомственности институтом подсудности, пока ответить сложно: то ли институт подведомственности исключат из ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, но оставят его в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», то ли, напротив, будет полный отказ от института подведомственности в судебной системе РФ, как это предлагалось мною в выпускной квалификационной работе. Одно ясно — перемены в части процессуального содержания институтов подведомственности и подсудности наступят, и они будут существенными.

Тогда я и представить себе не могла, что спустя год на подобное несоответствие укажет председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев, выступая на семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ, который проходил недавно в Москве. Так, В.М. Лебедевым в целях более четкого разграничения компетенции судов внутри судебной системы было предложено заменить в кодексах термин «подведомственность» на «подсудность».

Однако все по порядку.

О соотношении подсудности и подведомственности в процессуальном законодательстве

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Судебная защита является одной из форм защиты прав, существующей наряду с другими формами защиты, реализуемой административными и альтернативными органами, которые полномочны рассматривать и разрешать возникающие юридические вопросы и конфликты.

Подобное разнообразие форм защиты нарушенного или оспариваемого права порождает объективную необходимость в создании таких механизмов, которые позволяли бы четко разграничивать компетенцию каждого из органов. В судебной системе такими институтами являются подведомственность и подсудность.

Процессуальное законодательство не дает определений терминам «подведомственность» и «подсудность», однако их дефиниции можно вывести из совокупности статей, регламентирующих данные институты. Так, из гл. 3 ГПК РФ и гл. 4 АПК РФ можно усмотреть, что термин «подведомственность» позволяет разграничить относимость юридического спора между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а «подсудность» — между судами внутри судов общей юрисдикции и внутри арбитражных судов.

Схематичное соотношение подсудности и подведомственности выглядит следующим образом:

Доктринальное понимание институтов подведомственности и подсудности

Однако такой подход законодателя противоречит той доктринальной концепции, которая была изначально заложена в эти институты. Так, по мнению Ю.К. Осипова, которому принадлежит один из главных научных трудов по данной теме, подведомственность — это «круг споров о праве, разрешение которых отнесено к ведению тех или иных органов государства, общественности либо органов смешанного характера». Таким образом, подведомственность является институтом, позволяющим разграничить компетенцию между судебной системой (как совокупностью судов), иными государственными органами и альтернативными органами, которые полномочны разрешать те или иные споры.

Под подсудностью же в науке понимается институт, регулирующий «относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы». Данное определение принадлежит профессору М.К. Треушникову. То есть подсудность — институт, адаптированный к судебной системе, как, например, институт подследственности, используемый для разграничения предметов ведения между органами предварительного следствия.

Так выглядит доктринальное понимание институтов подведомственности и подсудности в рамках гражданского судопроизводства:

Основные различия

Как можно видеть, действующее процессуальное законодательство нарушает соотношение между подведомственностью и подсудностью, которое было в них заложено наукой. Подведомственность из надсистемного уровня регулирования спустилась во внутрисистемный и стала разграничивать предметы ведения между подсистемами — судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Подобное положение дел раньше можно было оправдать хотя бы тем, что суды общей юрисдикции и арбитражные суды относились к разным ведомствам — Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ. Однако сейчас, после упразднения ВАС РФ, использование термина «подведомственность» выглядит совсем непонятным.

Такой расклад, на мой взгляд, противоречит ч. 1 ст. 47 и п. 1 ст. 126 Конституции РФ. Так, в ч.1 ст. 47 Конституции РФ говорится, что каждый имеет право на рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом. То есть термин «подсудность» употребляется в отношении судов как единой судебной системы. Из ст. 126 можно усмотреть, что этот термин применяется ко всем судам, для которых ВС РФ является высшим судебным органом (т.е. в том числе и к арбитражным судам).

Оба этих института различаются не только по содержательной части, но и по процессуальным последствиям, которые наступают для истца в случае их нарушения. Так, если судья при принятии иска обнаруживает, что заявителем не соблюдены правила подведомственности, то он отказывает в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ), что лишает истца возможности повторно обратиться с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Если же истцом нарушена подсудность, то судья возвращает исковое заявление заявителю, указывая суд, в который ему необходимо обратиться (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

В случае обнаружения неподсудности спора на стадии рассмотрения дела судья выносит определение о его передаче в другой надлежащий суд, который находится с ним в одной судебной подсистеме (подсистеме судов общей юрисдикции), и такой суд будет обязан принять дело к своему производству, поскольку споры о подсудности между судами запрещены (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 29 АПК РФ). Однако если обнаруживается нарушение правил подведомственности, то суд прекращает производство по делу (абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ). При этом нет закрепленной в законе гарантии того, что другой суд, которому спор подсуден, не откажет в принятии иска.

На мой взгляд, наиболее благоприятные процессуальные последствия для заявителя предусмотрены, если им нарушены правила подсудности, поскольку в таком случае истец пользуется большими гарантиями, чем в случае, когда не соблюдены правила подведомственности.

Пути реформирования

В науке предлагалось несколько путей реформирования институтов подведомственности и подсудности. Одним из них является предложение распространить действие института передачи дела надлежащему суду на случаи нарушения правил подведомственности. Предложение, безусловно, положительное, однако оно не решает главного — не устраняет противоречий между доктриной и законодательством относительно данных институтов.

Другая идея реформирования заключалась в том, чтобы распространить действие подсудности на распределение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а за подведомственностью оставить только разграничение полномочий между Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ и теми судами, в отношении которых ВС РФ является высшим судебным органом.

В своей выпускной квалификационной работе я рекомендовала вернуться к доктринальному пониманию институтов подведомственности и подсудности. А именно: подведомственность как межотраслевой институт вывести за пределы регулирования предметов ведения внутри судебной системы, поскольку в процессуальном праве есть специальный институт в виде подсудности. Внутри же судебной системы предлагалось оставить только институт подсудности.

Схематично это выглядит следующим образом:

В чем конкретно заключается предложение председателя ВС РФ В.М. Лебедева относительно замены подведомственности институтом подсудности, пока ответить сложно: то ли институт подведомственности исключат из ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, но оставят его в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», то ли, напротив, будет полный отказ от института подведомственности в судебной системе РФ, как это предлагалось мною в выпускной квалификационной работе. Одно ясно — перемены в части процессуального содержания институтов подведомственности и подсудности наступят, и они будут существенными.