26 марта 2025 г. в истории российской адвокатуры состоялось уникальное событие – решением президиума Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов было отменено дисциплинарное взыскание («строгий выговор с предупреждением»), наложенное в декабре 1941 г. на ленинградского адвоката Елену Робертовну Изместьеву.

В процессе съемок документального фильма о блокадной юстиции, собирая по крупицам информацию об уникальном явлении советской юриспруденции – деятельности адвокатов в период блокады города на Неве, посчастливилось найти достоверную информацию об уголовном деле, защиту по которому осенью 1941 г. блестяще провела адвокат Е. Р. Изместьева, и познакомиться с ее внучкой – известным ученым-физиком Т. Ю. Новожиловой, поведавшей доселе неизвестные страницы из биографии легендарного советского адвоката.

Елена Робертовна родилась в 15(28) декабря 1896 г. Ее отец Р. Г. Шлейфер – сын героя обороны Севастополя генерал-лейтенанта Г. И. Шлейфера, заведующего Кремлевскими дворцами в Москве, – окончил с серебряной медалью Императорское Училище Правоведения, получил чин тайного советника, стал сенатором, председателем Гражданского департамента Судебной Палаты Санкт-Петербурга. Его друзьями, часто посещавшими семью, были выдающиеся правоведы А. Ф. Кони и Н. С. Таганцев.

Мать Елены Робертовны была дочерью известного историка А. В. Добрякова (до сих пор не потеряла значения его монография «Женщина в домонгольский период»), преподавателя Императорского Училища Правоведения и автора базовых учебников истории для гимназий (его учебники издавались и переиздавались с 1870–1917 гг.).

Благородное происхождение родителей дало возможность Елене Шлейфер (после замужества – Изместьевой) получить блестящее образование, закончив Высшие женские (Бестужевские) курсы.

После Революции, выйдя замуж, Елена Изместьева с супругом переехали в Ростов-на-Дону. Там началась ее профессиональная юридическая деятельность в качестве адвоката. Несмотря на то, что дипломированных юристов тогда было очень мало, тем не менее на первых порах люди с большим недоверием относились к юристу-женщине, но постепенно у нее накапливался опыт, а к ней – доверие.

В 1922 г. супруги вернулись в Петроград, где Елена Робертовна вступила в только что созданную Петроградскую губернскую коллегию защитников. Отец – опытный юрист, познания которого оказались востребованными у советской власти, – помогал дочери в ее адвокатской деятельности. Молодой адвокат вскоре приобрела широкую известность и востребованность.

Как пишет в воспоминаниях внучка героини Т. Ю. Новожилова, «Отстаивая интересы обвиняемых, Елена Робертовна поняла, что профессия адвоката может заставить даже в незначительном деле решать важные принципиальные вопросы морали и этики и как важно для самоуважения быть всегда на высоте при решении их, руководствоваться духом и смыслом закона и основными положениями нравственности».

В 30-х гг. ХХ в. Елена Изместьева участвовала в качестве защитника во множестве крупных уголовных процессов, в которых решительно отстаивала интересы подзащитных, спасая их от грозящей высшей меры наказания. «Смертная казнь, – писала она в воспоминаниях, – это кара, а не наказание. Наказание предполагает исправление, а какое может быть исправление, если происходит уничтожение человека? Смертная казнь оправдана в применении к закоренелым врагам и преступникам, которые показали себя неисправимыми».

Постоянно повышая квалификацию, Е. Р. Изместьева окончила в 1930 г. курсы Института по повышению квалификации административного и инженерно-технического персонала, где слушала лекции и участвовала в практических занятиях на планово-экономическом отделении. Полученные знания позволили ей на равных спорить с экспертами, указывать на дефекты произведенной ревизии или экспертизы. Елене Изместьевой часто приходилось выезжать в Москву, выступать в Верховном Суде СССР или РСФСР.

Во второй половине 30-х гг. возникло много процессов по обвинению в контрреволюционной агитации, пропаганде или шпионаже в пользу гитлеровской Германии (п. 10 ст. 58 УК СССР). Как правило, эти процессы рассматривались в закрытых заседаниях выездных сессий Военного Трибунала Ленинградского военного округа, зачастую с большими нарушениями, а защитник мог ознакомиться с делом только перед началом судебного заседания.

К тому же для такого рода процессов существовало мнение, что суд сам знает, как судить правильно, и незачем адвокату защищать обвиняемого от советского суда. Это мнение Елена Робертовна со всей тяжестью испытала на себе, не раз подвергаясь угрозе быть исключенной из коллегии адвокатов.

Особая страница ее биографии – деятельность в блокадном Ленинграде.

Ленинград, сентябрь 1941 г., начало блокады. На перроне Варшавского вокзала идет открытый судебный процесс. Перед военным трибуналом предстали начальник вокзала и его подчиненные. Их обвиняют в расхищении вагона с продуктами – тягчайшем преступлении в осажденном городе. Прокурор требует применить к подсудимым высшую меру наказания – расстрел. Защищать основного подсудимого в этом деле – начальника вокзала – назначена адвокат Изместьева.

Процесс был показательным и скоротечным. Вражеская авиация сожгла Бадаевские склады, где хранился недельный запас продовольствия осажденного города. Гигантский пожар уничтожил почти все продукты. Железнодорожники смогли вывезти из-под огня вагон с частично испорченными продуктами – их по распоряжению начальника вокзала распределили между своими работниками.

Было возбуждено уголовное дело. В вину подсудимым вменялось хищение государственной собственности – преступление, за совершение которого действующим тогда законом предусматривалась высшая мера наказания (расстрел). Такое наказание для всех подсудимых запросил прокурор, несмотря на то, что все свидетели подтвердили получение продуктов.

Началась очередная бомбардировка города. Председательствующий судья просил стороны быть краткими. В защитительной речи Елена Изместьева доказывала суду, почему действия подзащитного неверно квалифицированы по статье о хищении – он лишь превысил служебные полномочия, объяснив это тем, что хотел сохранить кадры железнодорожников и поощрить их за самоотверженную работу по тушению пожара. Это каралось меньшим наказанием. Однако приговор трибунала был безжалостен – расстрел с конфискацией имущества.

Бомбардировка района продолжалась, участники процесса пытались найти убежище, но тщетно. Из воспоминаний Е. Р. Изместьевой: «Страх затуманивал сознание, лихорадил, хотелось убежать, спрятаться, мысль, что вот сейчас произойдет прямое попадание, и конец, становилась все настойчивее. Но надо было быть на посту, процесс не окончен. Без разрешения Трибунала уйти нельзя и куда?

Председатель трибунала объявил нам: налет вражеской авиации нацелен на этот район, бомбоубежища нет, остается уйти. Придется всем идти под конвоем, который поведет нас как заключенных до Московского вокзала, где сдадут арестованных. Конвоиры имеют разрешение на хождение по улице во время налета.

Так и сделали: все, в том числе и председатель трибунала, прокурор, адвокаты, превратились в заключенных, и красноармейцы с автоматами вышли на улицу." Картина, которая нас ожидала… была потрясающая по неожиданной красоте и ужасу, от которого сжималось сердце ˂…˃ Со свистом рвались и падали бомбы, горели дома, с треском рушились стены. Мы шли по Обводному каналу, кругом свистели пули, загорелся киоск, фанера мгновенно вспыхнула, обдав нас жаром и искрами».

Таким образом, вместе с осужденными все участники процесса оказались на грани жизни и смерти. Все стремились выжить. Но мысли защитника были только о том, как спасти подзащитного от неминуемого расстрела.

На подачу кассационной жалобы ей было отведено 72 часа. Однако защитник столкнулась с неожиданным серьезным препятствием.

Из воспоминаний Е. Р. Изместьевой: «Я отправилась в Трибунал и, просматривая дело, обнаружила, что в протоколе судебного заседания моя фамилия была до неузнаваемости исковеркана. Ни председателя Трибунала, ни секретаря, которым я могла указать на ошибку и просить ее исправить несмотря на долгое ожидание, не было.

Жалобу я подавала от своего имени, краткий срок на ее подачу истекал. Полномочий на дальнейшее ведение дела у меня не было. Я боялась, что жалоба будет считаться неподанной, потому что получалось впечатление, что другой адвокат ее подавал, а не тот, который был указан в протоколе судебного заседания. А речь шла о расстреле».

После долгого колебания, понимая, что от ее решительных действий зависит жизнь не только подзащитного, но и других осужденных, Елена Изместьева исправила в протоколе ее неверно указанную фамилию, о чем поставила в известность сотрудников суда и письменно председателя Трибунала, с просьбой сделать оговорку в протоколе. Вышестоящим трибуналом Ленинградского военного округа кассационные жалобы были удовлетворены, приговор всем осужденным изменен – их действия переквалифицированы, как и просила защитник; расстрел заменен лишением свободы.

Однако для адвоката Изместьевой это дело благополучно не завершилось. «Через некоторое время я была вызвана в Президиум Горколлегии адвокатов. Член Президиума Лейбзон сообщил, что приходил разъяренный председатель Трибунала, требовал, чтобы меня выгнали из числа адвокатов, ибо по моей вине ему был объявлен строгий выговор с предупреждением ˂…˃ Против меня было возбуждено дисциплинарное преследование. Рассматривалось оно Президиумом Городской коллегии адвокатов в несколько необычной обстановке: разбитые стекла окон были заменены фанерой, печь с трубой через всю комнату, электричества не было, горела коптилка, лица у всех худые, серые. Мне было разъяснено, что никакие чрезвычайные обстоятельства не могут освободить от соблюдения установленных законом правил, и за самовольное исправление протокола мне был объявлен строгий выговор с предупреждением», – отмечала она в воспоминаниях.

Строгое внушение от коллег – даже в чрезвычайных условиях, требующих от адвокатов неукоснительного соблюдения требований закона, – не омрачило воодушевления защитника. Из воспоминаний Е. Р. Изместьевой: «Я испытывала большую радость за сохранение Сидоренко жизни, и гордость, что доводы моей жалобы были учтены. Мне думалось даже, что и мои неправильные действия по исправлению протокола могли содействовать изменению первоначального приговора: они свидетельствовали о неполноте и торопливости рассмотрения дела. Поэтому, понимая полностью свою неправоту, я не была особенно огорчена».

Впоследствии подзащитного Изместьевой реабилитировали, он даже вернулся на прежнюю должность. Так благодаря решительности и самоотверженности ленинградского защитника, для которой адвокатский долг оказался превыше собственной судьбы, были спасены несколько жизней.

Современные коллеги по достоинству оценили поступок смелого защитника, разумно действовавшей в условиях крайней необходимости и чрезвычайного положения, признав незаконным решение Президиума Ленинградской городской коллегии адвокатов 1941 г. о привлечении адвоката Изместьевой Е. Р. к дисциплинарной ответственности.

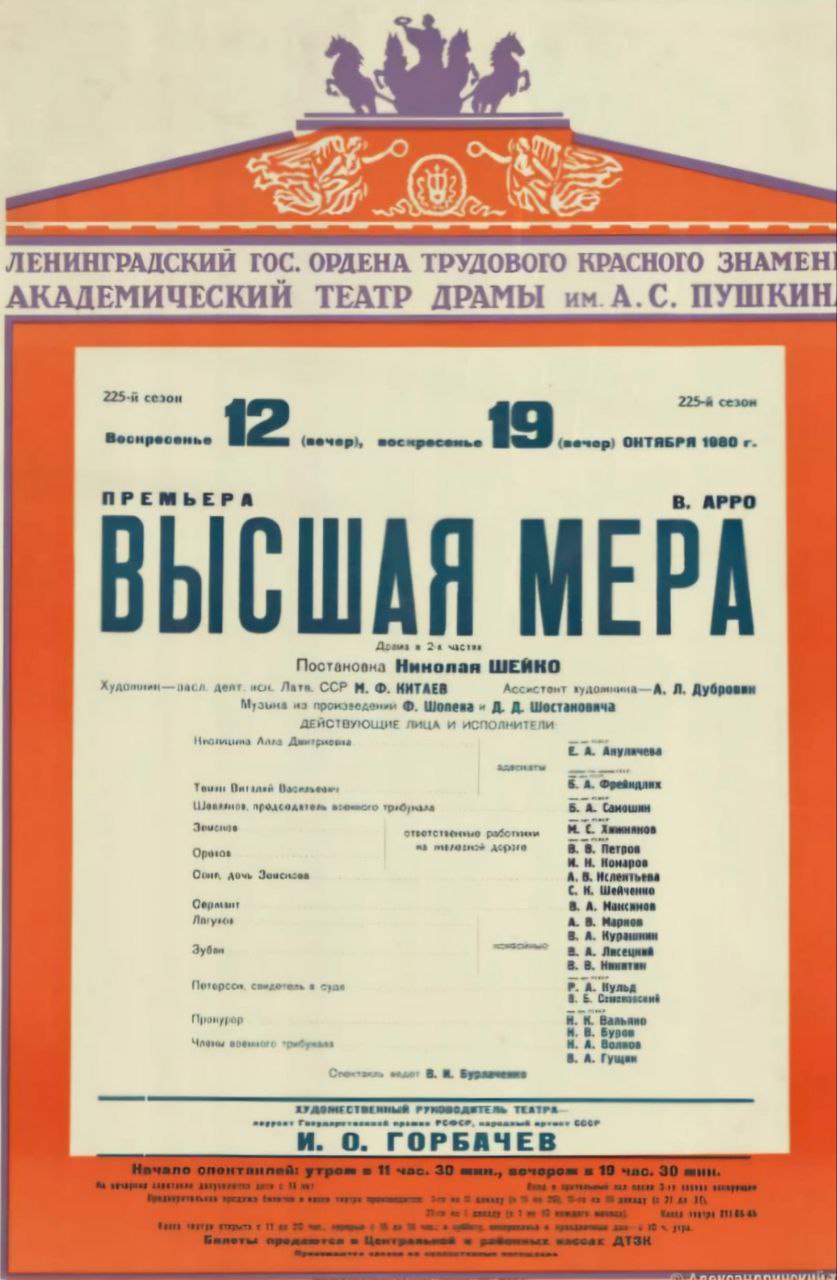

По материалам данного дела на основе очерка Елены Робертовны ленинградским драматургом В. К. Арро в 1970-е гг. ХХ. была написана пьеса «Высшая мера», которая была поставлена и с успехом шла во многих советских театрах, а также записана на радио.

Внучка героини Т. Ю. Новожилова рассказала нам, что Е. Ю. Изместьева продолжила адвокатскую деятельность в блокадном Ленинграде, даже выезжала в качестве защитника на передовую. В конце 1942 г. она по Дороге Жизни была эвакуирована в Пятигорск, где попала в оккупацию, волей случая спаслась от расстрела, и сбежала из вагона поезда, который насильно вез советских граждан в Германию.

После окончания Великой отечественной войны Елена Изместьева работала на различных юридических должностях в Украинской ССР, а в 1960 г. вернулась в Ленинград, где, проживая в коммунальной квартире, писала статьи в юридические издания и воспоминания в литературные журналы, работала редактором-переводчиком в секторе научно-технической информации Дорожного научно-исследовательского института, в 1964 г. перевела для театра французскую пьесу Барийе и Греди «Дар Адели», консультировала в юридической консультации ветеранов-юристов при Дворце Культуры им. Ленсовета со дня ее основания, переписывалась с заключенными, готовила для них кассационные жалобы, писала запросы в различные инстанции, была заместителем председателя и председателем товарищеского суда, а также активным членом общества «Знание»: читала лекции на предприятиях и в организациях, реферировала статьи, проводила встречи с курсантами МВД и студентами юридических направлений.

Как отмечает Т. Ю. Новожилова, «Отличительные черты ее [Е.Р. Изместьевой – прим. ред.] повседневной жизни – дисциплина и самоконтроль. С детства и до глубокой старости – зарядка по утрам, а затем обливание холодной водой до пояса. У нее всегда была прямая спина, она не откидывалась на спинку, даже когда сидела в кресле».

Сердце Елены Изместьевой остановилось 2 февраля 1985 г.

В заключение добавлю, что отмена необоснованного дисциплинарного взыскания – даже спустя более 83 лет, – это не формальное действие, а знак признания адвокатской корпорацией самоотверженного и высокопрофессионального поступка Елены Робертовны.

Историческая справедливость восторжествовала, а светлая память о ленинградском адвокате-защитнике будет жить в наших сердцах и служить ориентиром для будущих поколений нашей славной корпорации.